삼성·LG·SK 등 주요 기업, 이미 1차 파동 때부터 희토류 비축 시작…중국의 ‘맞불 통제’ 속 단기적으론 OK, 장기전 시 영향 불가피

[뉴스임팩트=이정희 기자] 미국이 중국을 겨냥해 엔비디아의 AI 반도체 칩 규제를 강화하자, 중국은 전략자원 ‘희토류’를 무기화하며 반격에 나섰다. 희토류는 전기차 모터, 반도체, 스마트폰, 국방 기술에 이르기까지 첨단산업의 ‘비타민’으로 불리는 핵심 소재다. 중국 정부는 최근까지 희토류 수출 통제를 유지하고 있으나, 한국 기업에 대해서는 예외적으로 수출 허가를 내준 것으로 알려졌다. 이는 미·중 패권 경쟁의 한가운데서 한국이 다시 한번 ‘균형 외교’와 ‘산업 대응력’을 시험받고 있음을 보여준다.

▌ 중국의 ‘희토류 카드’, 미국 겨냥한 맞불 전략

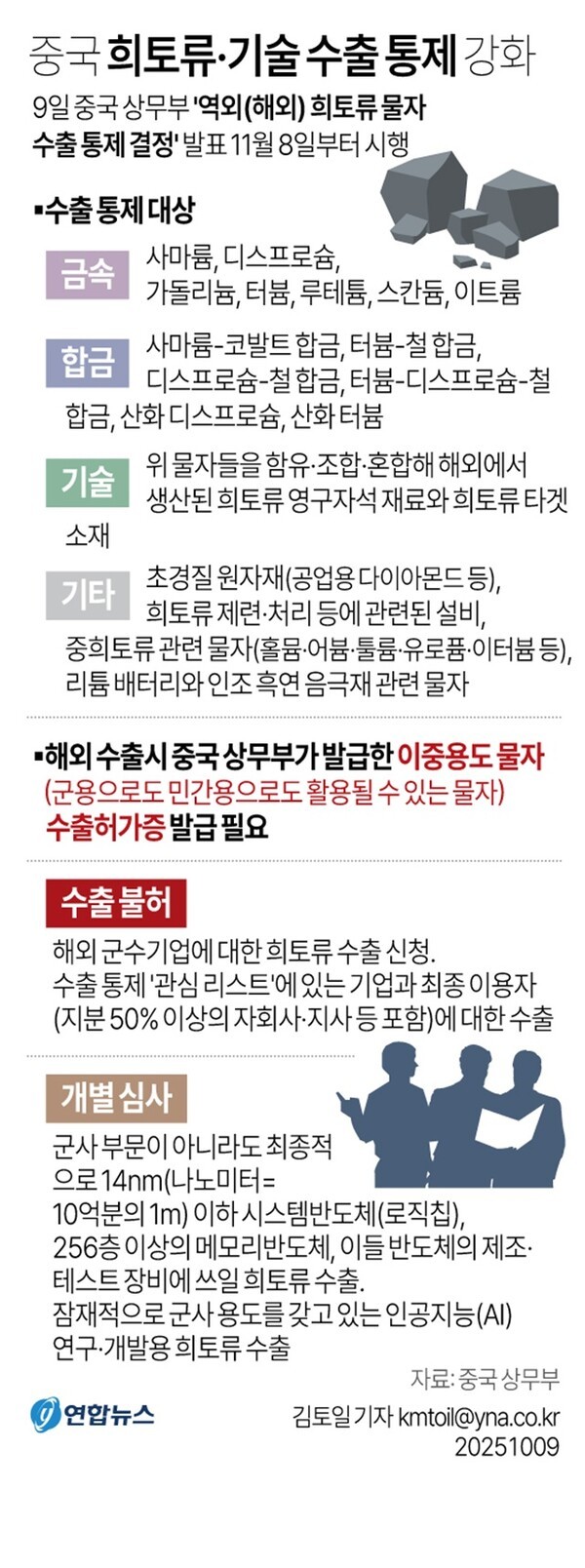

중국 상무부는 지난달부터 가돌리늄, 디스프로슘, 루테튬, 사마륨, 스칸듐, 이트륨, 테르븀 등 7종의 희토류를 ‘이중용도 품목’으로 지정했다. 군사 및 민간 분야에서 모두 활용 가능한 전략자원으로 분류되며, 수출 시 반드시 중국 정부의 허가를 받아야 한다. 이 조치는 미국 트럼프 행정부의 추가 관세 부과에 대한 ‘정밀 대응’ 성격이 강하다.

중국은 세계 희토류 생산의 약 70%, 가공·정제 부문의 90%를 장악하고 있다. 사실상 ‘희토류 제국’이라 불릴 만큼 글로벌 공급망의 중심이다. 미국, 일본, 한국 등 주요 산업국들은 중국 의존도를 낮추기 위해 호주, 캐나다, 베트남 등 대체 공급원을 찾고 있지만, 단기간 내 대체가 쉽지 않다는 게 문제다. 일각에선 중국을 대체하기 위해선 수년에서 십년 이상 걸릴 것이란 전망을 내놓는다. 따라서 지금 상황에선 중국이 희토류를 통제하면 곧바로 반도체·배터리·전기차 산업의 비용 상승과 공급 불안이 뒤따를 수밖에 없다.

▌ 한국 기업엔 예외적 허가…중국의 ‘관리된 완화’

이런 가운데 중국 정부는 최근 복수의 한국 기업들에 희토류 수출 허가를 부여했다. 산업통상자원부에 따르면, 중국 상무부는 10월 들어 삼성전자, LG전자, 포스코퓨처엠, SK온 등 국내 주요 기업이 신청한 희토류 수입을 승인했다. 심사에는 최대 45영업일이 소요될 수 있지만, 한국 기업의 경우 비교적 신속하게 처리된 것으로 전해졌다.

외신에 따르면 중국은 지난달 말 독일 폴크스바겐에도 희토류 자석 수출을 허가했다. 즉, 중국은 ‘전면 차단’이 아닌 ‘관리된 통제’ 방식을 취하며, 정치적 긴장은 유지하되 경제적 타격은 최소화하려는 전략으로 풀이된다. 한국이 미국 동맹국임에도 불구하고 허가를 받은 것은, 중국이 한국을 공급망의 ‘불안정 요인’으로 만들고 싶지 않기 때문이라는 분석도 나온다.

▌ 2023년부터 희토류 확보 나선 한국 대기업들

사실 삼성, LG, SK 등 주요 한국 기업들은 이미 지난해부터 희토류 확보에 나섰다. 2023년 말 중국이 전기차 배터리의 핵심 원료인 흑연을 ‘이중용도 품목’으로 지정했을 때, 국내 업계는 ‘희토류 통제도 곧 올 것’이라 보고 선제 대응에 나섰다.

삼성전자는 반도체 패키징 및 스마트기기용 자성 소재를 안정적으로 공급받기 위해 일본과 호주 업체와의 장기 계약을 체결했다. LG에너지솔루션과 SK온은 배터리용 희토류 자석 및 소재를 대체할 수 있는 신소재 개발과 비축 전략을 병행했다. 포스코퓨처엠은 캐나다·베트남 광산 기업과의 협약을 통해 중·장기적 희토류 확보 루트를 구축했다.

업계 관계자들은 “삼성 등 대기업은 이미 작년 하반기부터 비상조달체계를 가동해 상당량의 희토류를 비축해둔 상태”라며 “단기 공급 차질은 없을 것”이라고 전했다.

▌ 한국의 ‘중간 위치’는 기회이자 리스크

문제는 장기전이다. 미국은 반도체, AI, 배터리 등 첨단 산업에서 중국을 배제하는 ‘디커플링’을 추진하고 있으며, 중국은 이에 대응해 ‘자원 무기화’를 강화하고 있다. 한국은 두 나라의 기술·산업 생태계와 모두 밀접히 연결돼 있어, 어느 한쪽의 제재 강화만으로도 직접적인 타격을 입을 수 있다.

전문가들은 한국이 단기적 위기를 넘겼더라도 근본적인 리스크는 여전하다고 지적한다. 자원 수입선 다변화, 재활용 기술 개발, 국내 정제 역량 강화가 필수라는 것이다. 실제로 정부는 최근 희토류 등 핵심광물 33종을 ‘국가 전략자원’으로 지정하고, 민관 합동 비상공급망을 구축 중이다.

▌ “희토류 확보전은 이미 시작됐다”

희토류는 단순한 산업소재가 아니다. AI, 전기차, 로봇, 방산, 우주산업까지 모든 미래 기술의 ‘기초 체력’을 좌우한다. 미국과 중국의 갈등이 격화될수록 희토류는 ‘21세기의 석유’로서 더 큰 전략적 가치를 지니게 될 것이다.

중국의 통제 조치 속에서도 한국 기업들이 예외적으로 수출 허가를 받았다는 점은 긍정적 신호다. 하지만 희토류 공급망의 안정성은 여전히 중국의 결정에 달려 있다. 업계의 한 관계자는 “희토류는 이미 ‘경제 무기’가 됐다. 지금의 숨통이 언제 다시 조일지 모른다”며 “한국은 위기 이전에 이미 ‘희토류 전쟁’에 들어섰다”고 말했다.